今年度最後の園内委員会を教育委員会の硯 邦子相談員をお招きして行いました。

内容は年度末のまとめ,次年度に向けた方向性について協議しました。

こども園にはいろいろな特性をおもちのお子さんが通園しています。

我々は個別に支援を行う際,そのようなお子さんの特性を理解し,その方向性を明示する必要があります。

一般的に集団場面で大きな困難を抱える子どもたちとは,どういうお子さんでしょうか?

・コミュニケーションにおいて場面緘黙になる(ある場所になるとしゃべれなくなる),

・ある物に固執する強いこだわりがある(切り換えが難しい),

・注意欠如や多動性がみられる(落ち着きがない),

・ルーティンがないと動けない(マニュアルがずれると力が発揮できない),

今日は,担任からクラスで困難を抱えていそうなお子さんについて1年間で成長したところ,次の課題について発表してもらい,

在園児の引き継ぎを中心に,卒・入園を控える園児について職員一人ひとりに心積もりをしてもらいました。

先生方の声を拾うと,「友だちと一緒に遊びたい気持ちはあるが,一方通行なことが多い」

「伝わらないとイライラして保育教諭にあたってしまうことがある」「静かにする場面でも話が止まらない。動きも止まらない」

「耳をふさぎ,目をつむり大きな声を出す」「少しずつ集団の指示でも理解し行動することができるようになってきた」

「イラストを見ながら,自分で行うことができるようになった」「言葉が足りずに友だちとトラブルになる」「聞いても適切な返答がない」

その子の行動には必ず理由があります。上記に示した困り感には,その土台となる特性があることが科学的根拠により証明されています。

その件については別の機会とします。

このような特性を持つお子さんは,増加傾向にあります。我々は正しい知識で実効性のある手立ちを確立して対処していくことが緊要です。

2大行事である「はっぴょうかい」も終わり,少しずつ落ち着きを取り戻しています。

各クラスの2学期前半のまとめについて交流した後,発達を促すあそびについて考えました。

今回も教育相談員の硯先生と女満別小学校中野教諭にお越しいただきました。

遊びの目的を子どもの発達の視点から認識することが大切と考え,実際に遊んでいる動画を見ながら「聞くあそび」「見るあそび」「記憶するあそび」「言葉あそび」について協議しました。

3つのグループに分かれて「子どもの発達に応じたあそび」について検討し,各グループごとに発表して交流しました。

それぞれの力を育むための遊びは,昔からやってきた遊びが多いです。

それらの共通点は,できた時の達成感,繰り返しできる楽しい遊び,ひとり遊びから集団遊びまで幅が広いもの,同じ空間にいて,同じ空気を吸う,共同する ことができるものでした。

☆「聞く」力を育む遊び~だるまさんがころんだ リズム合わせ(=ある物を言いながら,手をたたく) かるた

☆「見る」力を育む遊び~コロコロ・ストップ(=転がってくるボールを足の裏で止める) ラインの上を歩く あやとり 輪投げ あっちむいてホイ!

☆「記憶する力」を育む遊び~スリーヒントゲーム(=3つのヒントを言って,そのものをあてる) 後出しジャンケン フルーツバスケット 山手線ゲーム(新幹線の名前 怪獣の名前)

☆「言葉を理解する力」を育む遊び~早口言葉 仲間集め(動物,乗り物など)なぞなぞ

10月17日,第2回園内研修会を実施しました。

オホーツク教育局義務教育指導班生田裕章氏に指導助言をお願いし,滝上・東藻琴・訓子府の先生方を交えて保育公開と研究協議を行いました。

午前中は各クラスの保育公開を行い,子どもたちが集中して遊びに取り組んでいる姿を観ていただきました。

午後からは今日の保育の反省,協議のテーマである「さまざまな環境構成(遊具や製作物)と関わる園児の動きや保育教諭の支援のあり方」についてグループに分かれて話し合いを行いました。

園児が遊んでいる様子について活発な意見交換がされました。

遊戯室ではさまざまな遊具が用意されて,園児は興味関心のあるものを選んで遊んでいました。マットを引いて相撲をしたり,開園記念日で餅まきが楽しかったことを思い出して餅まきごっこをしました。

本園では,子どもたちがやってみたいと思うことを再現する経験を積み重ねたり,子どもの取組を認め,ほめることで自分には能力があることを認めるように手助けをしています。

本園で意図的に取り組んでいることは“異年齢交流”です。町内の小中学生が園児らと交流する機会があります。今年は9月に中学生が保育実習や職場体験で来園しました。

12月には小学生と園児が相互に行き来し交流する予定でいます。

生徒さんたちは,園児が夢中で遊んでくれそうな手づくりの遊具を持参してくれて園児たちは少し緊張しながらも楽しく遊んでいました。このような関係を「ナナメの関係」といいます。

お友だち同士は「ヨコの関係」,保護者と本人,先生と本人の関係は「タテの関係」,その真ん中あたりが「ナナメの関係」にあたります。

異年齢交流は少し特殊な関係ですが生徒(児童)と園児の双方にとってウインウインの関係をつくりだします。

園内でも同じような関係づくりを大切にしています。年長さんは下の子の面倒をみてやりがいや思いやりを感じる,下の子は「あんなふうになりたい」と年長さんにあこがれる。

先生が教えなくても子どもたちの潜在的な能力を引き出す取り組みを幾度となく積み重ねています。

園で身につけた力を就学しても活かすことができる,こんな力が身についているから一層伸ばしてほしいことを引き継ぐことがこども園と小学校の真の連携に繋がっていくように考えます。

8月1日,オホーツク管内3園(訓子府・東藻琴・女満別)の保育教諭が集まり,めまんべつこども園で実技研修会が行われました。

昨年はコロナ感染拡大のために中止になりましたが,今年はコロナが明けて開催することができました。

実技研の内容は,製作活動(ものづくり)でした。保育指導において製作活動は,園児にとってたくさんの効果があるとされています。

いくつか挙げてみると,

①作る楽しさがある。②集中力が高まる。③動作が身につく(はさみで切る・糊をぬる等)。④達成感が味わえる。

⑤季節や文化を感じられる等です。本園でも鯉のぼりや七夕など季節ごとにそれぞれの保育室や正面玄関前に園児の作品が飾られます。

こども園で扱う材料は,下の画像のように身近な材料(紙コップ,牛乳パック,セロテープ,紙テープ,ナイロンボールetc.)であることがポイントです。

理由は「間違えても,何度も作り直せる」「何個も作れる」「いろいろ違う形に挑戦できる」ということから,園児の満足感を充たしてくれる材料がたくさんあります。

これが製作キッドだとそうはいきません。一度失敗すると元には戻らない材料が多いので・・・・・。

製作活動は,そのねらいが<作ること>にあるのか,<使うこと>にあるのかで,こどもの頑張る場面や満足感は違ってきます。

製作したものは全体で交流,実際にどう使うのか試してみました。自分がイメージした通りに使うことができるのか検証することも大切です。

午後からは日常の保育や実践について情報交流を行いました。

交流の時間では,同じ悩みが共有できたり,新しいアイデアが発見できたり,明日からの保育指導に活かせる情報がたくさんありました。

7月18日,硯教育相談員と女満別小学校田村教諭に出席いただき2回目の園内委員会を行いました。

初めに1学期の前半のまとめとして各学級の園児のようすについて紙面交流を行いました。

4ヶ月が経過し少しずつできることが増えてきました。

①言葉が増えてきている,②排泄が確立した,③帽子をかぶる・かばんを持つ,④自分の部屋に戻れる,

⑤給食を頑張って食べる,⑥人と関わろうとする,⑦いろいろな物に興味を持つ。

このような情景は明日の保育指導や園児との接し方を前向きにしてくれます。

後半は3つのグループに分かれてケース協議を行いました。ある園児の生活のようすをもとにその困り感を把握して,どのような支援の方法があるか協議しました。

①身支度は,見通しをもたせた声かけを行う,②対人関係においては,園児の今の感情を動画に残して,それを見て振り返らせるといった具体的な手立ても出てきました。

保育教諭が1つのケースについて知恵を出し合い,「その子」に対する共通の言葉をもつことは組織的に対応していく上でとても大切です。

協議が進む中で,ふと気づいたことがありました。子どもは人にほめられても,自己承認欲求が満たされないと満足できないこと,その日がいい一日で終わらないこと,です。

人は誰から一番認められたいのか? 一番に認めて欲しい人はだれなのか・・・・

それは「自分」であること。自分から認められないと強い欲求不満状態になり,別の何かで解決しようとしてしまいます。

これは大人の世界にも当てはまります。「別の何か」という解決方法が悲惨なケースになることもあります。

話を進めていくうちに,何を目標に,どのような力を育んでいくのか,簡単ではないことに気付かされます。

「自分で自分のことをほめてあげる」,「自分は価値ある存在であることに気づかせる」,安心と信頼による関係づくり,子どもが意欲的に遊ぶ環境づくり,

真剣に話を聞くといった取り組みが効果的であることを確認しました。

今年度初めて他園の先生方の出席のもと,第1回目の園内研修会を実施しました。

3年計画の3年目となった本年ですが,園児がこども園で夢中になって遊ぶ姿を求めて,環境構成について研修を深めてきました。

今回は,水・砂遊びを通じて遊びこむ園児のようすの変化,心の動きについて検証を行いました。

昨年度はコロナ感染症の影響で他のこども園の保育のようすや研修会に参加できず資質・能力の向上が望めない状況でしたが,

今年度はコロナ感染症の衛生管理マニュアルの見直しや5類への移行により,じっくり研修に向かうことができそうです。

午前中は以上児の保育を公開し,外遊びを他園の先生方に参観していただきました。

曇り空も何のその,園児たちは元気に夢中になって遊んでいました。

午後からは研究協議を行いました。

各学年の本日の保育の反省と質疑応答を経て,3つのグループに分かれて,写真を手がかりに園児のようす・環境などについて意見を出し合いました。

最後に矢口教育相談員(訓子府町こども園副園長)から,

先生方の支援のあり方,就学前の指導,幼少連携の重要性,本園の研究主題の妥当性,各学年の発達過程における育ちのおさえやその評価の信ぴょう性について

助言をいただきました。

今後,滝上,訓子府,ひがしもことの3園でも園内研修会が予定されており,各こども園の交流が活発になることが期待できます。

昨日,園内で研修が行われました。

それぞれの学級でどんな遊びをしているかを未満児から以上児まで交流しました。

なかなか他の学級での遊びを見る機会がない先生方にとっては明日への保育につながる時間になりました。

2歳児から3歳児はおままごとごっこ,4歳児はお店屋さんごっこ,5歳児はお化け屋敷のお化けの製作など

普段,対話のない園児同士で協力して取り組んでいます。遊びも子どもの認知段階や社会的な観点からいくつかに

分類されています。ごっこ遊びは『象徴的遊び』,お店屋さんごっこやお化け屋敷は『協力遊び』に分類されます。

これらの遊びは3歳後半から4歳児にかけて増加してくると言われています。役割分担が明確になることで,集団

の一員としての自覚,ルールを守ろうとする意識も芽生えてくることが期待できます。

移動式おすし屋さん くじ屋さん当たりますように お菓子屋さん お化け,休憩中! 上から見てるぞ~ 積み木もごっこ遊びです リアルなキッチン

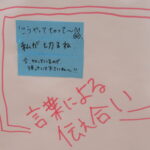

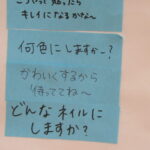

下の写真は研究授業でよく使うワークショップという手法です。

色の違う紙に自分の考えを記入してベタベタと模造紙に貼っていきます。

多くの人の意見が出やすいという利点があります。ただ貼り付けるだけではまとまりません。

同じ内容のものをグループに,それにタイトルをつけて,みんなの前で発表!

2つのグループの話合いの結果です。先生方の思いや考えが模造紙にたくさん貼られています。

のびのびホールの壁に貼っていま~す。興味・関心のある方は,どうぞご覧ください‼

保育指導における核の部分は「こども理解」。

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」に焦点をあてると,先生方の「こんな風に育ってほしい」「こんな風に育ってる」という期待と成果が紙に記されています。

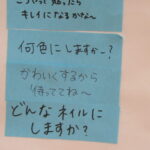

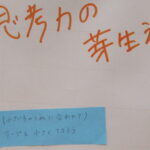

<思考力の芽生え>「カラフルにしてあげよう」「キレイになるかな」「かわいくするから」

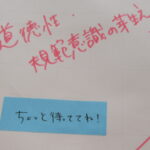

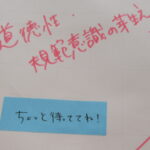

<道徳性・規範意識の芽生え>「かわいいつめにしてあげよう」「ちょっとまっててね」「かわいいつめにしてほしいな」

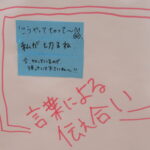

<言葉による伝え合い>「私が切るね」「こうやって切って~」「今,切っているので待って・・・」

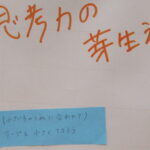

<協同性>「どうやって作るの? 作り方教えてよ~」「私も何か手伝おうか?」「大丈夫かな? 切れる??」「人手が足りないよ~」

6月29日,北海道幼児教育相談員矢口真美(訓子府町認定こども園副園長)さんをお招きして研修会を開催しました。

訓子府・東藻琴こども園の先生方も参加して,熱心な研究協議が行われました。

今年度の研修主題は『こども園で夢中になって遊ぶ姿を求めて』で,3年次計画の2年目になります。

午前中に以上児の5クラスを保育公開し,午後からは今日の保育指導について先生方で協議をしました。

みんなで仲良く遊ぶ 七夕の準備(星に願いを) 剣の製作 手づくり?アイス 遊びの振り返り

保育公開では,園児たちが好きな遊びをしました。‟鬼滅の刃”の炭治郎になって剣を振ったり,

見よう見まねで剣を製作したり,アイスクリーム屋さんやお医者さんごっこをしたり多種多様な遊びを見せ,

その者の気持ちになってイメージを膨らませる,イメージの世界で集中して遊んでいました。

また,運動会で使用した道具で感動した体験を「再現」することで欲求を表現していました。

午後からは,①保育教諭の援助,②環境構成の工夫の2つの視点でワークショップ方式で研究協議を行いました。

2枚の写真から想起できる園児の思いや行動,教師の環境構成に対するねらいなど熱心な話し合いが行われました。

参観された先生からは,環境構成が充実している,子どもたちが主体的に多様な遊びを展開している,

遊びに入り込ませる工夫が散りばめられている,異年齢交流や次につながる振り返りもあり,園児らが嫌がることなく後片付けも

整然とできているなどの感想がありました。

最後に矢口教育相談員より指導助言をいただきました。保育指導のねらいが発達段階に沿ったものになっている,

共有スペースの使い方が有効である,保育教諭の支援のあり方がステップをしっかりと踏んだものになっているなど

ご示唆に富んだ言葉を頂きました。お忙しいところを来園いただきありがとうございました。

2つのグループに分かれて,ワークショップ方式で協議が行われました。先生方の保育にかける情熱に感心です。

今日は,13:30から約一時間,集まれる職員が集まって,園内研修を行いました。先日の保育公開の反省会をしました。発達段階が分かり易く反映されていてよかった。本園の研究主題は原点である。雰囲気や環境・声かけから積み重ねの方向がよい。いろいろな意見が出ました。来年度の園内研の持ち方についても話し合われました。「来年は未満児の保育公開も企画しよう」と意見が一致しました。

大変楽しみです。「こども園」ですから,すべての年齢で少しでもいいから,普段から互いにふらっときてみることもできる。ちらっとでも見ることが大事。前向きな意見ばかり。笑いがとても多かった自由トークショーでした。

A班 B班

このトークタイムでは,日頃,困っていることや悩んでいることをみんなで話し合いましょうという研修部からの提案で行われました。第2回目となります。他にも,こんな遊びを園全体でやりたいなども大歓迎。

事務室で,保育室で,丸窓から中の様子を覗いてみました。

未満と以上の交流も進みました。

発表会・お遊戯会シーズン。音楽の楽しませ方も話題にあげられ,盛り上がっていましたあ。